TEXTES DIVERS & MOINDRES

Traduire du scandinave

C’est de fabriquer dans sa langue les idiomes qui lui permettront de traduire le texte. Sa langue, c’est l’espace qui va de son idiolectie la plus personnelle à ce qui est le plus général, c’est-à-dire ce qui est recevable par tous les lecteurs. C’est de brasser tous les registres qui lui sont accessibles : ce qui lui vient spontanément, ce qu’il sait mimer, ce qu’il peut emprunter aux « voix » de sa littérature. C’est de savoir écouter et synthétiser les évocations suscitées par le texte et par l’expérience antérieure du traducteur de textes de cette langue, ce qui amène la volonté — ou l’envie — de saisir telle mimique ou tel geste, de produire telle dynamique de l’expression et, plus généralement, de produire tel ou tel effet.

Et je tiens à mettre l’accent sur ce que, plus haut, j’appelais les « voix ». Traduire de la fiction, c’est cela : trouver dans l’immense registre de la langue française, les voix, les idiomes qui me permettront de recréer une œuvre dans la totalité de son intention. Les éventuelles difficultés à trouver ces « voix » ne sont pas inhérentes à la traduction d’écrivains scandinaves, mais consubstantielles à toute véritable traduction littéraire.

A. G.

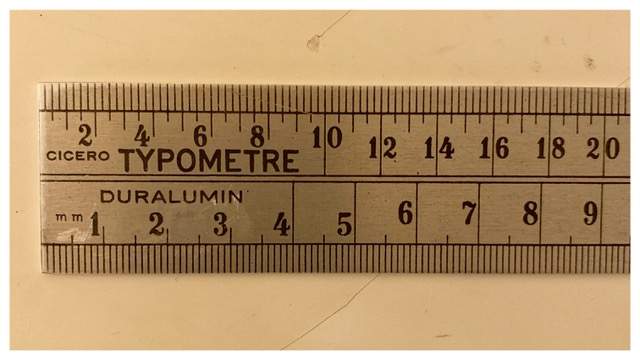

Ci-contre: mesure de la qualité d'une traduction littéraire à l'aide d'un typomètre

Traduire du scandinave (2)

Quelle n’est pas ma joie, et je m’en vais pleurer

B. S. Ingemann

Pour les danophones, voilà ce que dit le texte danois, écrit en 1812:

Tit er jeg glad, og vil dog gjerne græde;

En tant que traducteur, je suis devant ce texte - évident et irréfutable pour moi -, dont je sens presque dans mon corps la signification pendant que je tente de restituer ce « même » dans la langue d’arrivée. En tant que traducteur, je suis au plus profond de l’expérience linguistique quand, entre deux langues, l’évidence absente s’impose à moi. Toutefois, je suis le seul à le savoir. C’est à moi, moi qui n’en ai aucun besoin, moi qui sait toujours-déjà le faire que l’on demande cette étrange opération pour des centaines, des milliers de personnes qui, elles, en ont besoin et ne savent pas le faire. Le traducteur, par définition, est celui qui n’a pas besoin de traduire.

On demande la traduction précisément à celui qui n’a aucune raison de traduire, puisque j’ai l’un (le texte dit « d’origine ») et l’autre (la langue dite « d’arrivée »). Je n’ai même pas besoin d’imaginer le texte « traduit », je l’ai déjà tel qu’il est.

Le traducteur littéraire est cet écrivain qui a le bonheur de ne pas connaître l’angoisse de la feuille blanche. Au contraire, en tant que traducteur littéraire, je la connaîtrais plutôt bien trop pleine! Et je suis celui à qui l’on reprochera tout, celui à qui l’on reprochera les écarts de langage et de langue de l’auteur, ses inventions, ses errements, ses glissements, ses tâtonnements. Depuis trente ans que je traduis, j’ai constaté que tout est toujours la faute du traducteur. Cette personne mal payée, rarement considérée. Parfois, je ne suis même pas mentionné. Pourtant, sans moi, le texte n’existerait pas.

La Règle

ll y a quelques années, mon ami Michel Volkovitch m'a demandé de lui écrire un texte de "souvenir d'école" pour son blog littéraire. Disons que c'est de la fiction avec des gros morceaux de réalité.

La Règle

C’est un lundi de novembre et, dans mon souvenir, il ne pleut pas sur Nantes ce jour-là. Je ne vais pas à l’école. Non, je vais au Groupe Scolaire, au cœur de la cité du Bois Saint-Louis. La cité, un ensemble de parallélépipèdes de béton semés sur peut-être trois hectares, entrecoupés de gazon et de parkings, longs d’une centaine de mètres et hauts d’une dizaine d’étages, peints en blanc avec des boiseries noires. Cet ensemble, du plus pur style gaullo-pompidolien fonctionnaliste, a été construit sur ce qui était jadis le parc d’une clinique psychiatrique.

Je ne suis pas en retard à l’école. Je ne suis jamais en retard. La cloche n’a pas encore sonné, cette sonnerie électrique et métallique qui rythme le temps, même pendant les vacances, car je l’entends alors par la fenêtre ouverte de la cuisine.

C’est un lundi, on se retrouve, on se regroupe sous le préau. La sonnerie retentit, le chahut et les brouhahas s’éteignent. On monte en classe. On salue le maître. Il aboie « Assoyez-vous ! », et l’on s’assied. Vient l’appel. Comme toujours, le maître bute sur mon nom, imprononçable pour une langue et des oreilles franco-françaises.

C’est un lundi, la journée de classe commence donc par le remplissage des encriers. À tour de rôle, deux garçons trimbalent la bouteille d’encre bleue coiffée d’un bec verseur. On se méfie lorsqu’ils abreuvent le petit récipient en verre, dans le coin droit du pupitre. Et l’on sort le cahier de rédaction, le porte-plume, la petite boîte de plumes en acier inoxydable. On commence par écrire la date.

C’est la règle.

Je ne suis pas en retard à l’école. Je ne suis jamais en retard. La cloche n’a pas encore sonné, cette sonnerie électrique et métallique qui rythme le temps, même pendant les vacances, car je l’entends alors par la fenêtre ouverte de la cuisine.

C’est un lundi, on se retrouve, on se regroupe sous le préau. La sonnerie retentit, le chahut et les brouhahas s’éteignent. On monte en classe. On salue le maître. Il aboie « Assoyez-vous ! », et l’on s’assied. Vient l’appel. Comme toujours, le maître bute sur mon nom, imprononçable pour une langue et des oreilles franco-françaises.

C’est un lundi, la journée de classe commence donc par le remplissage des encriers. À tour de rôle, deux garçons trimbalent la bouteille d’encre bleue coiffée d’un bec verseur. On se méfie lorsqu’ils abreuvent le petit récipient en verre, dans le coin droit du pupitre. Et l’on sort le cahier de rédaction, le porte-plume, la petite boîte de plumes en acier inoxydable. On commence par écrire la date.

« T’es fier de toi ? Qu’est-ce que c’est que ces pattes de mouches ? T’écris comme un cochon ! »

Il pointe le pâté, la tâche et mes lignes du bout de sa règle. Je rougis.

« Ta main ! »

Je tends la main gauche.

« L’autre, imbécile ! »

J’obtempère, je suis droitier.

Il paraît que l’aluminium est un métal léger et souple. Le double-décimètre qui s’abat sur mes longs doigts osseux produit un premier claquement sec. Puis un deuxième, application pratique du principe pédagogique de base : la répétition. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal : la douleur cuisante, ou la honte.

Le maître retourne vers moi mon cahier à l’aide de sa règle graduée, cette férule carrée.

« Tu vas me copier vingt-cinq fois : “Je dois écrire proprement”. »

Lorsque l’on peut à peine tenir un porte-plume, écrire vingt-cinq lignes conduit tout droit à un désastre calligraphique.

C’est un lundi, et, durant la récréation, je dois déambuler dans les couloirs et la cour de l’école avec mon cahier, ouvert devant moi.

Adolescent, lorsque j’ai étudié le Moyen-Âge, je n’ai eu aucun mal à comprendre le principe du pilori.

On me dit toujours que l’on a beaucoup de mal à déchiffrer mon écriture nerveuse et noire. J’ai toujours besoin de coucher les mots aussi vite. Pour tracer des traits, dès le collège, je me suis servi d’une équerre. Plus tard, étudiant à Paris, j’ai découvert un objet merveilleux, en duralumin, que j’ai toujours à portée de main : un typomètre. Je ne mesure pas en millimètres, mais en cicéros.

Je hais les règles.